L’arte classica: l’eterno splendore dell’antichità

Nel vasto panorama dell’arte antica, l’arte classica greca e romana occupa un posto di rilievo.

Queste due civiltà hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’umanità, plasmando l’estetica,

il pensiero e l’evoluzione delle arti visive.

In questo articolo, esploreremo l’arte classica greca e romana, ammirando alcune delle opere più significative che testimoniano la maestria e la grandezza di questi periodi straordinari.

Esempi di arte classica in Grecia

L’arte classica greca rappresenta un momento di eccellenza artistica, caratterizzato dall’equilibrio tra forma e significato. Gli antichi greci cercavano di rappresentare la bellezza ideale e l’armonia dell’universo attraverso le loro opere.

Un esempio paradigmatico di questa estetica è la statua di “La Venere di Milo”.

Un esempio paradigmatico di questa estetica è la statua di “La Venere di Milo”.

Questa scultura in marmo, databile al II secolo a.C., incarna l’elevazione del corpo umano alla perfezione divina.

L’opera rappresenta la dea dell’amore e della bellezza, con i suoi lineamenti delicati e l’andamento sinuoso delle sue forme.

La Venere di Milo è un simbolo eterno dell’estetica greca, che ancora oggi continua ad affascinare gli spettatori.

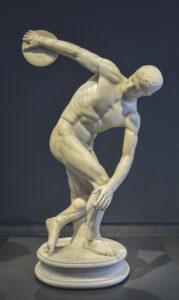

Un altro esempio di una statua greca classica è il “Discobolo” di Mirone.

Questa scultura, risalente al V secolo a.C., raffigura un atleta in posizione di lancio del disco.

La figura è immortalata nel momento di massima tensione muscolare, con il corpo che si contorce in una composizione dinamica.

Il Discobolo cattura l’essenza dell’atletismo greco e la perfezione fisica, rappresentando la potenza e la bellezza del corpo umano in un equilibrio perfetto.

Ed infine, un opera classica non di scultura, bensì di architettura, è il Partenone, un tempio dedicato ad Atena Parthenos situato nell’Acropoli di Atene.

Questo straordinario edificio, progettato da Fidia nel V secolo a.C., è una testimonianza dell’architettura dorica greca.

Il Partenone si distingue per la sua precisione matematica e la perfezione delle proporzioni.

Ogni dettaglio, dal colonnato alle sculture dei metopi e dei fregi, rappresenta l’ideale estetico degli antichi greci. Questo monumento imponente celebra il connubio tra l’arte e la religione, incarnando la grandezza della civiltà greca.

L’arte classica a Roma

La civiltà romana ereditò molti elementi dall’arte greca e li trasformò, creando un linguaggio artistico unico.

L’arte classica romana si distingue per la sua natura pratica e celebrativa, con un’enfasi sul realismo e la rappresentazione di personaggi storici e mitologici.

Un esempio notevole di questa sintesi tra tradizione greca e influssi romani è la statua dell'”Augusto di Prima Porta”.

Un esempio notevole di questa sintesi tra tradizione greca e influssi romani è la statua dell'”Augusto di Prima Porta”.

Questa scultura raffigura l’imperatore Augusto, il primo imperatore di Roma, in posa maestosa e trionfante.

L’opera combina elementi della tradizione greca, come il contrapposto, con l’iconografia romana, come il pettorale decorato e la presenza di simboli di potere.

L'”Augusto di Prima Porta” rappresenta il connubio tra la grandezza dell’arte greca e la potenza dell’impero romano.

Le statue romane classiche non si limitano solo a rappresentazioni imperiali, ma comprendono anche ritratti di cittadini romani e opere mitologiche.

Questo ritratto mostra un altissimo grado di realismo, con i dettagli accurati delle rughe e delle espressioni facciali.

Le statue romane classiche mitologiche includono anche figure come Venere, Marte, Apollo e molte altre divinità romane.

Sempre in ambito architettonico, però, c’è sicuramente bisogno di menzionare il Pantheon.

Il Pantheon è uno dei monumenti più iconici di Roma e un capolavoro dell’architettura romana.

Costruito nel II secolo d.C. dall’imperatore Adriano, il Pantheon si distingue per la sua struttura rotonda sormontata da una cupola emisferica.

L’interno del Pantheon è sorprendente, con un’enorme apertura centrale chiamata oculus che permette la luce naturale di filtrare all’interno.

La cupola, considerata un’opera ingegneristica innovativa per l’epoca, è ancora oggi la più grande cupola in cemento non rinforzato mai costruita.

Il Pantheon è stato originariamente dedicato a tutti gli dei dell’antica Roma ed è rimasto un simbolo dell’architettura romana e della grandezza dell’Impero romano.