Le teste (false) di Modì

Nel 1984, a cento anni dalla nascita del grandissimo artista italiano Amedeo Modigliani, viene messa in atto la più grande beffa nella storia dell’arte.

Nella sua città natale, Livorno, tre giovani studenti di storia dell’arte decidono di fare un piccolo scherzo alla città.

In quel momento a Livorno vi era una mostra dedicata al centenario di Modigliani, curata dai fratelli Vera e Dario Durbè a Villa Maria, che tuttavia stava riscuotendo poco successo a causa delle poche opere esposte e dalla penuria di pubblico.

Così, Vera decide di dar credito ad una leggenda secondo la quale Modigliani, prima di trasferirsi a Parigi, buttò alcune delle sue sculture nel Fosso Reale, perché incompreso e deriso dai suoi connazionali.

Iniziarono numerose operazioni di ricerca: tanti livornesi accorsero lungo il Fosso per seguire con ansia le indagini – che tuttavia non portarono a nulla.

A questo punto entrano in gioco i tre amici: Pietro Luridiana, Michele Gh elarducci e Pierfrancesco Ferrucci.

elarducci e Pierfrancesco Ferrucci.

La mente di questo scherzo è Luridiana, il quale, seguendo con curiosità le vicende sulle ricerche delle statue nel fosso, si chiede: E se domani trovassero veramente una testa di Modigliani?

Allora presero martello, cacciavite e trapano elettrico e crearono la prima scultura, gettandola subito dopo nel lungomare.

I ragazzi – confessano – volevano solamente creare qualche ora di scompiglio nella città, nella certezza che un critico d’arte si sarebbe subito accorto della falsità dell’opera.

Dunque, il 24 luglio venne ritrovata una testa. Ma non era quella dei tre amici!

Bensì un altro falso, quello del giovane artista livornese Angelo Froglia, che qualche tempo prima aveva buttato nel fosso delle teste false, non per scherzo, ma come gesto di critica nei confronti degli storici dell’arte.

Subito dopo fu trovata la testa falsa di Luridiana.

La gente grida esaltata e meraviglia: ben due teste sono state ritrovate nello stesso giorno!

Vera è entusiasta; il fatto attira anche numerosi storici e critici dell’arte come Giulio Carlo Argan i quali confermano: le teste sono autentiche.

Qualche settimana dopo venne ritrovata una terza testa, opera di Froglia, ed immediatamente le tre opere vennero esposte a Villa Maria nella mostra dei fratelli Durbè.

I tre amici, però, non avevano mai avuto intenzione di creare un inganno di tali dimensioni; volevano solamente fare uno scherzo.

Perciò decisero di raccontare tutto quanto attraverso un’intervista pubblicata su Panorama.

I lettori si divisero in due schieramenti: chi riconosceva la genialità dello scherzo e applaudiva l’idea, chi invece, offeso, li critica aspramente.

Successivamente anche Froglia confessa di essere l’autore delle altre due teste.

Si conclude così, con il finire dell’estate, anche la stagione del più grande scherzo (e relativa figuraccia degli storici dell’arte e dei curatori della mostra) della storia dell’arte.

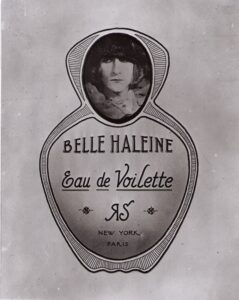

Dal 1983 Cindy Sherman introduce il colore nelle sue fotografie, un chiaro rimando alla figura della pin-up e del clown.

Dal 1983 Cindy Sherman introduce il colore nelle sue fotografie, un chiaro rimando alla figura della pin-up e del clown.

Bensì, possiamo ritrovarla in quella che per secoli è stata utilizzata dai pittori di tutto il mondo: la camera oscura.

Bensì, possiamo ritrovarla in quella che per secoli è stata utilizzata dai pittori di tutto il mondo: la camera oscura.

Molto più tardi, nel 1849, i due fratelli Fossati furono incaricati dal sultano Abdulmecid I (infatti nel 1453 Costantinopoli fu invasa dall’impero ottomano e divenne una delle città più importanti della Turchia, Istanbul) di restaurare quella che era ormai diventata da tempo la moschea più famosa dell’impero.

Molto più tardi, nel 1849, i due fratelli Fossati furono incaricati dal sultano Abdulmecid I (infatti nel 1453 Costantinopoli fu invasa dall’impero ottomano e divenne una delle città più importanti della Turchia, Istanbul) di restaurare quella che era ormai diventata da tempo la moschea più famosa dell’impero.